森下仁丹百年物語

第5章 開発物語

セルフ・メディケーション分野への進出 - 一般薬の育成へ

1970年(昭和45年)、西ドイツ(当時)のバーデン・バーデンで開催された世界大衆薬大会に出席した森下泰は、ここで初めて「セルフ・メディケーション」という言葉に触れた。帰国後、森下泰は次のように報告している。

「セルフ・メディケーション(自己治療)とは、ある程度の予備知識があれば処置できる軽い疾病傷害については、医者に頼ることなく自分で治療するということである。

それが唱えられるゆえんは、医療系の中で主機能を果たすべき病院、診療所がいわゆる軽医療のために本来の専門機能が発揮できない実状に鑑みている。現在の医療行為における問題は多々あるけれど、この一事は国民皆保険制度の浸透、老人医療の無償化の傾向が促進されるに及んで、ますます深刻になりつつある。

この問題を解決するためには、セルフ・メディケーションの意識が社会に啓発され、浸透して行かなくてはならない。思うにわが国の薬についての知識水準は決して低くない。したがって、今後セルフ・メディケーションの意義や一般薬に対する知識を啓発し、自己治療と専門的診療との区別を明確にして医療行為を受けるようになれば、現在われわれが抱える大きな問題が解決する。われわれはこの信念をもって、一般薬の育成に取り組まねばならないと痛感した」

これは、創業以来当社が押し進めてきた基本理念が正しかったことを裏付けると共に、新たなニーズに応じた商品開発の必要性を認識させるものでもあった。この考えを反映して、1971年(昭和46年)には、アメリカン・ホーム・プロダクツ社との提携による解熱・鎮痛剤「アナシン」が発売され、同時に新分野として「メディケア商品」の開発に踏み切ることとなった。

バルク読み取り機

(香川工場)

昭和45年から発売されたメディアケア商品

(ベビーおむつ、ベビーライナー、清浄綿、フレッシュマスク)

防水パッド

マイクロカプセル研究1 - 液体仁丹の開発

1971年(昭和46年)、当社は仁丹の創薬にも劣らない画期的な新技術の開発に着手した。

元来、総合保健薬として開発された仁丹も、戦後は医薬部外品の口中清涼剤として販売に切りかえた。昭和40年代になると、それまで口臭除去にあまり関心がなかった若い層にも口中清涼という意識が芽生えはじめていた。

そんな中、ヨーロッパで開発された液体式の口中清涼剤が日本の市場でも発売されたのである。これによって仁丹の売上に影響が出ることはなかったが、毎月恒例の製品開発会議の席では、森下泰社長から次のような意見が出された。「液剤は一時的に目新しさで売れるかも知れないが、やはり仁丹という丸い薬がこれからも主流としてずっと長生きするだろう。だが、液剤には即効性という長所がある。それなら、液体の入った丸薬の仁丹はできないものだろうか」

粉末を小さく固め、表面をコーティングして、持ち運びに便利で、どこでも簡単に飲めるような薬を作るということが、そもそも仁丹の発想であった。それを液剤にも応用できないかということだった。

当時本社・製剤工舎B棟前の細長いプレハブの実験室に、男性2名、女性1名の研究班が配属されたのはそれからまもなくのことであった。

液体仁丹のカプセルの製法が開発のテーマだ。液体を納めるとすれば、カプセル状のものが一番ふさわしいことは分かっていた。しかし、そのころ薬品のカプセルと言えば風邪薬などの粉末を入れるハードカプセルか、ビタミン剤に使う継ぎ目のあるラグビーボール状のカプセルしかなかった。清涼剤に必要なのは口にいれて数秒で溶ける薄い皮膜のソフトカプセルである。だが、薄い皮膜は弱くて持ち運びには適さない。ガラス管で作った実験装置を何度も改良しながら試行錯誤が繰り返された。

ある日、実験の途中に近所をトラックが走り去った。振動で実験は失敗したかと思われたが、その時ガラス管の先からは一様なサイズの滴が連続して落ちたのだ。こうして、最初の難問が解決した。さらに、皮膜の表面にできる小さな穴の問題などを解決するための研究が進められ、1978年(昭和53年)、ようやく「クリスタル仁丹」を札幌でテスト販売するまでにこぎつけた。研究開始から7年の歳月が流れていた。しかし、これもわが社のカプセル技術にとっては第一段階にすぎなかった。

昭和50年代のOEM用の

マイクロカプセル・パンフレット

クリスタル仁丹」サンプル

「クリスタル仁丹セールスマニュアル」

「梅仁丹」

(昭和44年発売)

脱臭剤を超えた環境清涼剤 - デオドライザーの発売

森下仁丹の柱の1つであった脱臭剤「暮しのデオドライザーシリーズ」が登場したのは、1984年(昭和59年)のことである。

長年、口中清涼剤を手掛けて、清涼文化ともいえる生活文化を育ててきた当社として、そのノウハウを広く生活全般にまで広げることができないか、という問い掛けが、そもそもの始まりであった。

すなわち、単なる「脱臭」ではなく、「脱臭剤を超えた環境清涼剤」を開発・販売することで、清潔感や清涼感のある生活環境を提供することができる。それは、口中清涼剤を提供することと同じように、仁丹が推進する「保健」理念の実現に欠かせないものであると判断したのである。

通産省工業技術院開発の新素材・アニコを素材としたデオドライザー商品の開発の最大の特色は、社内の女性スタッフの活用と登用の成果であった。

「暮しのデオドライザーシリーズ」は13名の女性社員のプロジェクト・チーム「ウーマンラボ」のメンバーが、自分達の目と耳でニーズを発掘し、コンセプトづくりから商品設計、パッケージにまで参画した商品だったのである。

ウーマンラボの発足は、「本格的に消費者の声に耳を傾けそれを活かすには、もっと積極的に女性の発想や着想を活用する体制に切り替える必要がある」という考えによるもので、「男女雇用機会均等」を先取りしたものであった。もちろん、ウーマンラボだけで商品企画全般を行うわけではなく、当社の女性市場向け商品のプロダクト・マネージャーといった役割を担ったのである。

1960年(昭和35年)当時の「青年重役会」制度の女性版であるといえばいいだろうか。ウーマンラボで商品開発を進めていくには次の5つのポイントがあった。

(1)生活をより豊かにする商品

(2)より安全で、安心な商品

(3)使いやすく、扱いやすい商品

(4)納得していただける価格

(5)商品に対する意見や要望にすみやかに対応できるシステム

消費者の立場に立って開発された「暮しのデオドライザーシリーズ」は、新たなヒット商品となり、環境浄化による保健商品としてユーザーは着実に拡大していった。現在、ウーマンラボは所期の目的を果たして解散したが、その精神はさまざまな形で受け継がれ、製品開発の場で活かされている。

冷蔵室のデオドライザー

「デオドライザー」の包装室

ウーマンラボが開発した商品群

ウーマンラボの商品マニュアルとパンフレット

マイクロカプセル研究2 - 親水性物質のマイクロカプセル化

1971年(昭和46年)にスタートしたマイクロカプセル研究は、7年の歳月を経て、「クリスタル仁丹」の商品化によって一応の完成を見た。北海道地区でテスト販売された「クリスタル仁丹」は、その後カプセル内の成分に変更を加えて「クリスタルデュウ」の商標で1980年(昭和55年)3月に一般に市販され、「新しい時代の仁丹」として評判を呼んだ。

しかし、当社のチャレンジはこれで終わるものではなかった。「クリスタルデュウ」に使用された皮膜は、水に溶ける物質で作られたために、中に親油性の液体しか入れることができなかったのである。親油性の液体は油の膜が舌の味蕾をおおってしまうために、味が伝わるのが鈍いという欠点があった。口中清涼剤として親油性の液体は不十分なものだったと言わざるを得なかった。

そこで、当社は新たに「親水性物質のカプセル化技術」の開発に取り組んだのである。親水性物質をカプセル化できれば、口中清涼剤以外にも用途が広がり、さまざまな分野で応用できるという魅力もあった。

例えば、油には甘味をつけることができないが、親水性なら可能になるのである。この研究は1985年(昭和60年)2月には、新技術開発事業団(現・新技術事業団)の委託課題として認可され、翌年2月にその第一段階が完成した。

これは、親油性では二重だったノズルを三重に増やして、親水性物質と皮膜の間に保護層と呼ばれる膜を入れることで皮膜が溶けることを防ぐという技術で、保護層には硬化油脂が採用された。成果はマスコミにも広く報道され、医薬、食品、農薬、肥料など幅広い分野での用途に強い期待が寄せられた。

確かに親水性物質をカプセル化することはできた。しかし、当社が考えていた口中清涼剤のカプセルのイメージからは依然大きくかけ離れたものであった。硬化油脂には透明感がなく、また口中で溶けたときに溶け残りの違和感が残ったのである。

そこで、再度独自の研究をすすめ、1989年(平成元年)にようやく商品化が可能な技術が完成した。すなわち、透明で、油っぽくなく、溶けても違和感がない物質を新たに開発し、これを保護膜に使用したのである。

さらに、親水性物質にふさわしい味の問題や製剤の安定性の問題などをクリアするための研究が続けられ、3年に及ぶさまざまな試行錯誤の末に、ようやく商品化にこぎつけることができた。1992年(平成4年)2月、親水性カプセル「クリスタルデュウ・マイルド」が発売され、さらに5月には「カプセル仁丹」が登場。当社の新技術に多くの人々が驚いたのであった。

カプセルの実験装置

(昭和60年当時)

「カプセル仁丹」

(平成4年発売)

「クリスタルデュウ」

(昭和55年発売)

「クリスタルデュウ・マイルド」

(平成4年発売)

幅広い分野での応用

当社のマイクロカプセル化技術は、当初直径3ミリメートルのカプセル量産技術の開発を第1ステップとし、現在では直径0.1~0.3ミリメートルの微細カプセル化に成功、さらにマイクロメートル単位のカプセル量産化に挑戦している。シームレスカプセルの分野では、初めてロータリー製法カプセルに対しての優位性が認められ、幅広い分野で応用できるようになった。

これらの技術開発と同時に、親油性物質だけでなく親水性物質のカプセル化技術の開発成功によって、その汎用性は飛躍的に拡大することとなった。さらに、皮膜組成の研究も進め、ゼラチンや寒天等の天然高分子から、アクリル、ウレタン等の合成樹脂まで様々な皮膜でのカプセル化が可能となり、その応用分野は、食品、医薬品以外にも、建築(触媒・硬化剤等)、資源(回収・蓄熱)、生活(害虫駆除剤・化粧品等)、農業(人工種子・農薬)へも広がっており、汎用性に優れた技術として、国内をはじめ海外からもアプローチがあり、注目と期待を集めている。

現在当社のマイクロカプセル化技術には大きく分けて次の4つの機能がある

(1)外見上、液体を固体に変える。

液体では使用不可能なもの、また液体のままでは使用に不便なもの、例えば液体香料や液体果汁を微小カプセルに包み込むことにより、他の物質に簡単に混入することが可能になる。「鼻・のど甜茶飴」「ガム」等に応用している。

(2)内容物の保存安定性を大幅に向上させる。

空気中に放置すると酸化する物質、光や水分により変質する物質、あるいは香料等の揮散しやすい低沸点物質等を、常に良好な状態に保ち長期間の保存能力を持たせることができる。「DHA」やベータカロチン等の酸化防止に応用している。

(3)内容成分の放出を自由に制御する。

口中で素早く溶解する易溶性カプセルをはじめ、胃酸の働きからカプセルの内容成分を保護し腸内まで到達させる腸溶性カプセル、内容成分を体内で徐々に放出し、効果の継続をはかる徐放性カプセル等、使用目的により内容成分の機能を自由に付与することができる。

次代の本物素材として注目されている「有用微生物群」の1つである「ビフィズス生菌」をカプセル化した「ヘルスエイド ビフィーナ」等に応用している。

また、カプセルinカプセルにおいては、2種類の物質を2段階放出させることができる。

(4)反応成分を隔離することができる。

化学的に反応する成分を一方だけカプセル化することによって隔離し、使用時に初めて反応させることができる。例えば、化粧品で使用時に異なった成分を混合するような場合に応用できる。

また、これらの機能は「高い均質性」、「自在な皮膜物質と厚さ」、「広範囲な内容物」、「任意な硬さ」を設定できるという技術ともあいまって、量産技術の開発で生産コストの低減も進み、さらに多方面の分野への応用が可能になってきたのである。

将来は経口ワクチンへのカプセルの応用をはじめ高度な医学の分野でもその応用が期待されている。

カプセル製造室

(カプセル化工程)

フレーバーカプセル

(鼻・のど甜茶飴)

機能性カプセル

(DHA・EPA)

易溶性カプセル

(JINTAN116)

汎用マイクロカプセルの見本セット

マイクロカプセル研究3 - 微生物のカプセル化

親油性物質のカプセル化の成功を第一段階。親水性物質のカプセル化を第二段階とすれば、第三段階は、微生物のカプセル化である。

もともと仁丹の技術は粉末をベンガラや銀箔で「包む」という技術であったわけで、カプセルの第一段階、第二段階では、液体という不安定なものを「包む」技術が完成されたと言えよう。微生物を「包む」ことによって、その機能を必要な場所で最大限に発揮させる技術は、まさに仁丹にとっての使命とも言える課題であった。

最初のチャレンジとして、ビフィズス菌をカプセルに入れるというアイデアが、1985年(昭和60年)ごろにすでに出されていた。もちろん、その時点では、まだ新技術開発事業団の委託課題の「親水性物質のマイクロカプセル化技術」すら完成していなかったが、生き物を「包む」という考え方は早くも芽生えていた。

その後、親水性カプセルの商品化の目処が立ったことから、ビフィズス菌のカプセル化の研究も急速に進展することになった。当社がビフィズス菌に着目したのは、ビフィズス菌が酸に弱いという性質を持ち、仮に口から摂取しても大半が胃酸によって死滅して、肝心の働き場所である腸まで到達できないという事実を知ったことによる。従来のビフィズス菌入飲料や健康補助食品では、いくら摂取してもほとんど効果を期待できないのである。

しかし、カプセル技術を利用することで酸から菌を守りながら腸まで運び、そこでカプセルを溶かして菌を活性化させることができる。これこそカプセル技術の本来の役割ではないのかと考えたのである。

研究は着実に進められたが、技術的な壁は大きかった。胃で溶けずに腸で溶けるようにする方法は、pHの違いによって溶ける物質を皮膜に使用することで解決したが、安定性の確保と、最低限必要な要請であったカプセルの中で長期間ビフィズス菌を生かしておくことが最大の難問になった。「原料の精選を生命とし、優良品の製造販売」という創業時の基本理念を待つまでもなく、安定した品質をクリアできないものを社会に出すことはできない。

何度も実験が繰り返され、最初のアイデアからほぼ10年を経て、ようやく商品化の目処はたった。1993年(平成5年)、当社はビフィズス生菌カプセル「ビフィーナ10」の発売に踏み切った。

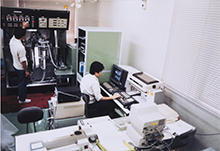

ビフィズス菌の顕微鏡写真

「ビフィーナ10」

(平成5年発売)

カプセル製造室

(手前、溶解タンク)

ビフィズス菌の培養実験